A - La testostérone

I - La testostérone endogène

1.

Qu’est ce que la testostérone ?

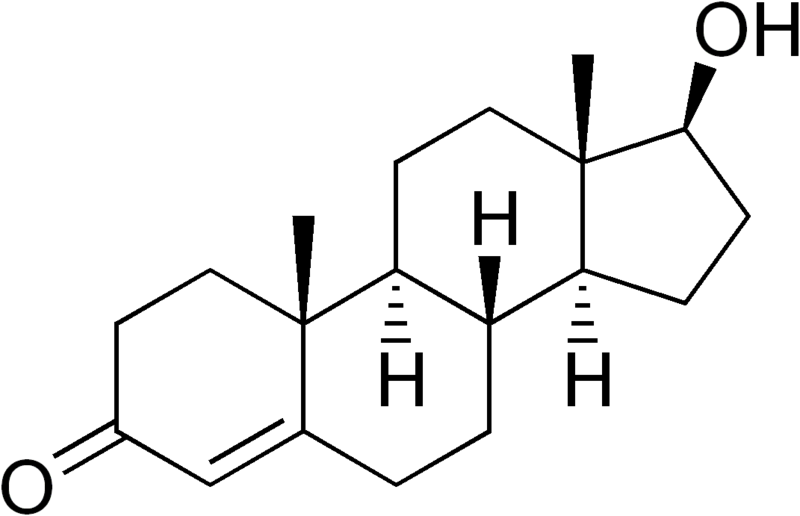

C19H28O2

La

testostérone est une hormone

stéroïdienne

naturellement présente en grande quantité chez

l’homme

et en plus faible quantité chez la femme. Elle est dite endogène

c'est-à-dire fabriquée naturellement

par le corps par des glandes spécifiques chez les deux

sexes.

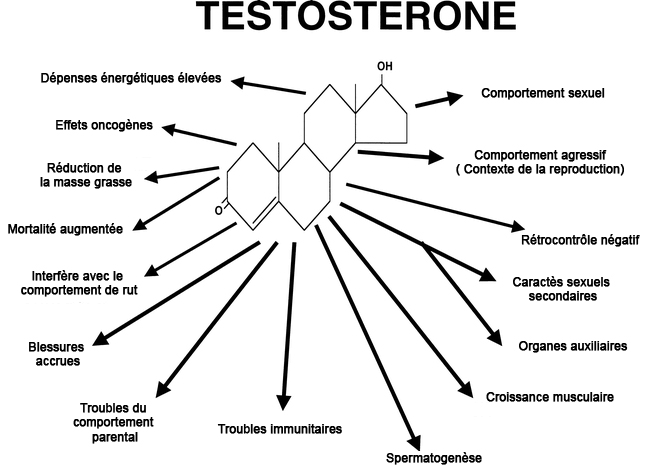

La testostérone a donc des fonctions très

variées, elle influe sur :

-

Le comportement sexuel

-

La définition des caractères sexuels secondaires (pilosité, taille du pénis …)

-

Le développement de la masse musculaire,…

Mais la prise de testostérone exogène peut entraîner :

-

Des troubles comportementaux (agressivité)

-

Des troubles sexuels (impuissance, stérilité, réduction de la taille du pénis expliqué par le rétrocontrôle négatif : l’excès de testostérone entraîne une diminution de la production de GNRH et de LH)

-

Des troubles immunitaires

-

Des blessures accrues (ruptures tendineuses).

-

Des troubles de la santé (effet oncogène c'est-à-dire risque de cancer)

-

Une dépense énergétique accrue.

Schéma récapitulatif des effets de la prise de testostérone exogène

2.

Synthèse et régulation de la

testostérone.

a.

Synthèse de la testostérone

La

production journalière de testostérone chez

l’homme

varie de

2.5mg à 10mg.

Elle est d’environ 0.25mg

par jour chez la femme.

Chez l’homme, les cellules

de Leydig

présentes au niveau du testicule produisent 95% de la

testostérone. Le reste est produit part les

glandes

surrénales.

Chez

la femme, la production de la testostérone est

assurée

par les

ovaires et les

glandes

surrénales.

A

noter que chez la femme enceinte, il existe une production de

testostérone au niveau du placenta.

Au

niveau de la synthèse biochimique, la

testostérone est

métabolisée à partir du cholestérol.

Il

existe deux voies de synthèse de la

testostérone :

-La

voie prépondérante est celle passant par la

transformation de la prégnénolone en

progestérone

puis sa métabolisation en androstènedione,

précurseur

de la testostérone.

-L’autre, minoritaire fait se

transformer le cholestérol en

prégnénolone puis

en DHEA avant d’être

métabolisé en

androstènedione et enfin en testostérone.

b.

Régulation de la testostérone

La

testostérone est soumise à des

mécanismes de

régulation

permettant de maintenir son taux sanguin, ou

testostéronémie,

à une même valeur globalement constante.

Cette

régulation fait intervenir :

-

La production de testostérone, elle-même régulée par l’axe hypothalamo-hypophysaire.

-

La pénétration de la testostérone dans les cellules qui la métabolisent.

-

La dégradation de testostérone qui se produit en permanence et qui est éliminée dans le foie et les urines.

Ce système de régulation permet un équilibre dynamique.

Lorsque

la testostéronémie diminue, des capteurs au

niveau de

l’hypothalamus détectent ces faibles

concentrations. Les

neurones hypothalamiques secrètent alors de façon

pulsatile la neuro-hormone : la

GnRH.

Cette dernière est ensuite véhiculée

jusqu'à

l’hypophyse qu’elle stimule.

Les cellules hypophysaires vont produire des hormones

gonadostimulines : La

FSH et la LH

qui contrôlent

le fonctionnement testiculaire. La LH agit sur les cellules de Leydig

en stimulant la sécrétion de

testostérone. La

FSH agit sur les cellules

de Sertoli

des tubes séminifères : elle est

indispensable au

déroulement complet de la spermatogenèse.

Ce système en cascade a une signification physiologique

d’amplificateur,

en effet quelques picogrammes de GnRH vont entrainer la

sécrétion

de quelques nanogrammes de LH qui vont à leur tour permettre

la sécrétion de quelques microgrammes de

testostérone.

A l’inverse, lorsque la testostéronémie

augmente, se produit une diminution de la

sécrétion de

GnRH par l’hypothalamus. Ceci entraine une diminution de la

sécrétion de FSH et de LH hypophysaire. Ainsi le

testicule est moins stimulé ce qui se traduit par une

diminution de la sécrétion de

testostérone.

L’axe

de régulation hypothalamo-hypophysaire

permet donc de maintenir la testostéronémie

à

une valeur constante.

Cependant,

d’autres mécanismes peuvent également

intervenir. En

effet des messages nerveux issus de l’environnement

(lumiére)

ou de l’individu (état psychologique) peuvent

également

intervenir dans la sécrétion hypothalamique de

GnRH.

Coupe transversale de l’encéphale

Schéma de la régulation de la testostéronémie

Schéma de la régulation de la testostéronémie